□张新文

去年十一月,我随市作家协会采风团踏上了寻访红旗渠的旅程。秋日的太行山,层林尽染,柿子挂满枝头,宛如一盏盏小灯笼,照亮了蜿蜒的山路。

1960年的秋天,一群衣衫褴褛的农民扛着铁锹、钢钎,走进了太行山的褶皱深处。他们要在悬崖绝壁上凿出一条“天河”。没有现代化的机械设备,有的只是血肉之躯和坚定信念。在红旗渠纪念馆,我看到一张泛黄的照片:一个年轻人悬在峭壁上,腰间系着粗麻绳,手持钢钎,正在凿击坚硬的岩石。他的身影与巍峨的太行山融为一体,仿佛是山的一部分,是山的魂。

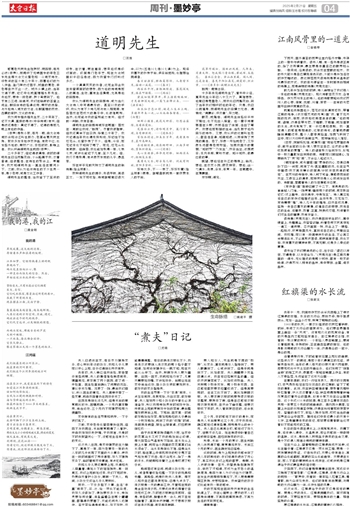

沿着渠岸行走,不时能看到石壁上斑驳的凿痕。这些深浅不一的痕迹,是那个年代最真实的见证。讲解员告诉我,当年修渠人每天的口粮只有六两粗粮,却要完成近十方土石的开凿任务。他们发明了“倒挂金钟”的施工方法,像壁虎一样贴在峭壁上作业,有的人不幸坠落,永远留在了这片大山里……

在青年洞前,我们一行驻足良久。同行的女同胞们,志气昂扬地站在妇女突击队的红旗前,留下了感动的倩影。此刻,我在铁匠铺端详着,想象着风箱呼呼拉推着,炉火滋滋冒着火焰,铁匠师傅挥舞着铁锤反复击打着开山的器具,似有千军万马在山谷里搏击。这个长达616米的隧洞,是三百多名青年突击队员用一年零五个月的时间凿通的。洞内阴冷潮湿,石壁上渗出的水珠滴答作响,仿佛在诉说着那段艰苦岁月。昏暗的油灯下,年轻人挥汗如雨,叮叮当当的凿石声在山谷中回荡。据说他们中年纪最小的只有十七岁,正是憧憬未来的年纪,却甘愿将青春献给这项看似不可能完成的工程。

秋日的阳光洒在渠水上,泛起粼粼波光。我蹲下身,将手伸入渠中。水温微凉,却让我感到一种奇特的温暖。这水,是林县人民用血汗换来的生命之源,是十万修渠人用信念铸就的精神丰碑。

站在大山上,望着蜿蜒的红旗渠向远方延伸,这也在暗示着:红旗渠不仅是一项水利工程,更是一个民族精神的象征。它告诉我们,只要心中有信念,再高的山也能翻越,再硬的石头也能凿穿。只要渠在水在,那么不屈的精神就会永远存在,这或许就是红旗渠给予我们最宝贵的启示吧……

夕阳西下,我们沿着堤岸慢慢往回走,耳边似乎又响起了那首老歌:“红旗渠,红旗渠,你是太行山上的明珠……”歌声中,我看到一群年轻人扛着工具,唱着歌,向大山深处走去。他们的背影渐渐模糊,与巍峨的太行山融为一体,化作永恒的风景。

这次采风,红旗渠给予我的不仅是视觉的震撼,更是心灵的洗礼。红旗渠提醒我们,面对困难的时候,不要轻言放弃,要相信集体的力量,相信坚持的价值。

愿红旗渠的水长流,红旗渠的精神代代相传。