□蒙萌

浅夏轻入流年,又是一期赵炎爷爷的画作在名人馆展示。

记得2017年6月暑期,我才8岁,刚上小学一年级时,奶奶带我去博物馆参观赵炎爷爷的“陪画散步”油画展,转眼六年过去,我已是一名中学一年级学生了。

无论是速写还是油画,这里每一幅画都有精彩生动的故事,都记载了太仓日新月异的变化和发展,也让我领略到了太仓悠久灿烂的历史文化。

进入展厅,奶奶就向我推荐了几幅最接地气的画作,也就是爷爷奶奶曾经居住和游玩过的地方,并讲述了一段段动人的故事……

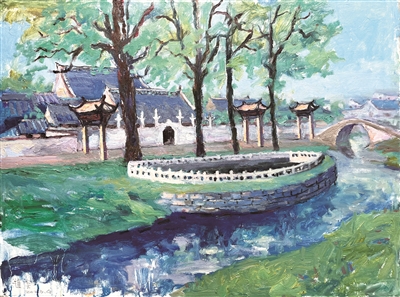

我首先看到的是太仓孔庙:建于元延祐二年(1315年),明正统元年(1436年)重建,清代多次增建。奶奶指着月亮河旁的四棵大银杏树告诉我,她童年时暑假里常会到银杏树下结伴游玩,那第一棵大银杏树要九至十人才能勉强围抱,树根就像龙爪伸出地面,暴露在外的根枝可以当树床躺着纳凉。每当银杏成熟,秋风一过,满地金黄。

奶奶告诉我,当年的孔庙建筑雄伟,雕刻精细,外面的几处牌楼石柱坚固,石柱下立有几个石墩,石墩上还雕刻着龙狮之类的图案。在爷爷奶奶的记忆中,它曾经是一所师范学校,后改为农业技术学校,后又作为新旧社会对比阶级教育展览馆,最终改造为太仓第二招待所。听着这些文化往事,我情不自禁地把它拍了下来。这幅画可能是赵炎爷爷的写生,也可能是他的追忆。

新民街与新东街、府南街交叉处,太仓人俗称南牌楼,是一个热闹的集市商业点。新民街1号向南有座州桥,爷爷小时候就住新民街3号,赵炎爷爷有好几幅画画的就是我爷爷的旧居。

州桥是大部分在县中读书学生的必经之路。州桥往东便是樊泾村,直达县中。

我一定要留住这往昔的一幕:这幢小楼是房管所的公房,内有一个小院子,二上二下四间房。太爷爷利用与邻居两幢楼间的空处,向房管所申请建造了30平方米的小平房,作为爷爷奶奶的结婚新房。在那个年代,有这么大面积的房间是不容易的。1980年8月,爷爷奶奶从新民街3号搬至人民北路“六统一”新居。

“六统一”是太仓首批五层高楼,是有自来水卫生设施的成套住宅新房。爷爷奶奶很幸运地分配到了一套。我爸爸就在这套新房子里呱呱坠地。一住八年之久,之后,几经辗转,1990年搬迁到北门街青石桥北。

奶奶说,上世纪70年代之前,太仓的北门街是条狭窄的石子路小街,街两侧门对门可互传东西,只有小推车能通行,青石拱桥的中间为推车设置了两条轮道,可知那时街面只有行人和自行车交通道,一旦有辆推车就要让路。上世纪80年代改造拓宽了路面,北门街焕然一新。

赵爷爷的画展里故事多多,它记载着老太仓的过往。

奶奶又指着两幅武陵街上的大桥堍告诉我,大桥南堍东侧小楼房是一家大饼油条点心店,大桥南堍西侧沿河是致河塘路延伸为的大菜场,北堍是当时太仓最热闹的地区——新仓街,有日杂货店及各百货店、钟表店等。

这两幅又有说法。画中的群乐戏院为1927年杨君穆等人在武陵街创办,是太仓第一家专业剧场,1952年改为和平剧场,奶奶小时候就居住在旁边。那时,奶奶经常到和平剧场看戏,一到有演出时,门口有乡下阿姨阿婆炒好南瓜籽,拿到戏院门口卖,它是一盅一盅卖的,一角钱三盅。戏迷观众边嗑瓜子边看戏,好不热闹!这种场面我这年龄没见过,就是爸爸也没听说过吧。赵爷爷的油画引出的时代变化,真是翻天覆地。

后来,我们又参观了一个时代记忆,奶奶指着画说,它是太仓县中的长廊一角。这条长廊42米长、2.3米宽、3米高,建有14个拱门,可连接前后教学楼,遮阳避雨,是老太仓师范的遗迹。

县中是爷爷奶奶的母校,这长廊也曾留下他们读书时的足迹。

走出名人馆,看到一位老奶奶拄着拐杖,在儿子的陪同下从轮椅上起身,慢慢步入展厅,欣赏画作。

沉浸在画海中,是件多么美妙的事情呀!这里的每一幅画,背后都有许许多多的故事,等待着你的驻足凝视。

孔庙 □赵炎 作