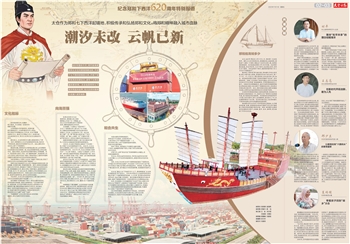

620年前的今天,明代航海家郑和从太仓刘家港扬帆远航,开启了七下西洋的惊世之举,开创了世界航海史的新纪元,谱写了文明互鉴的新史诗。太仓也因郑和七下西洋而走向世界,伟大的郑和精神从此融入城市血脉。

文化航标

如年轮深嵌古木,似潮汐牵引海洋,文化铸就一座城市的根脉与灵魂。

从郑和船队的罗盘经纬,到娄东画派的墨韵流芳,从园林建筑的匠心独运,到江南丝竹的清越灵动,近年来,太仓不断擦亮娄东文化、海运文化等魅力名片,积极传承与弘扬郑和文化,努力让优秀历史文化焕发时代活力。

顾名思义,太仓的郑和文化源头便是郑和七下西洋。当时,郑和船队以太仓为起锚地和归泊港,每次在下西洋前后,都会长时间停留于此工作。由此,船队在太仓历史上留下了深刻烙印。

据史料记载,郑和每次从刘家港出海之前,必先率船队官兵把浏河天妃宫修葺一新,在此进香朝拜妈祖,祈佑出海平安。船队归来时,也会到天妃宫朝拜谢神,供奉船模。而今,天妃宫香火依旧,内有一块“通番事迹碑”,系郑和等人在1431年所立,碑文中记述了船队下西洋的经过,是研究中国明代海外交通史和中外交往史的珍贵实物史料。

为纪念郑和七下西洋,太仓专门修建了郑和公园,夯实了郑和文化在太仓传承和弘扬的“硬基础”——

郑和公园占地面积约122公顷,内部建有郑和纪念馆、郑和铜像、仿郑和宝船、异域风情区等。其中,郑和纪念馆建筑面积2300平方米,系统展示了郑和七下西洋与太仓的历史关联;郑和铜像高18米、重50余吨,为国内最大;复制的郑和二号宝船,长71.1米、宽14.05米,在数字上呼应郑和船队从太仓首航出海的特殊日子。郑和公园自2008年建成开放以来,备受市民游客欢迎,成为太仓的知名地标。

与此同时,太仓以多元创新的形式,着力强化郑和文化在太仓传承和弘扬的“软支撑”——

每年围绕“中国航海日”举行一系列主题庆祝活动,并依托海军郑和舰、郑和公园等阵地,广泛开展科普研学、阅读巡演、文艺创作等群众性活动;利用南京大学等智库力量、微短剧等新兴影视艺术形式,尝试通过推出一批学术著作和影视作品,让郑和文化直抵人心;加强与海内外主流媒体、自媒体的宣传合作,推动郑和文化“出圈”“出彩”“出海”。

“软硬兼施”,太仓正努力将600余年的航海记忆,转化为新时代的文化航标。

向海图强

如果说郑和文化还能看得见、摸得着,那么郑和精神就上升到了另一种维度,必须从太仓的发展轨迹中才能更加直观、清晰地感受到它的存在。

江风海韵、“六国码头”本就孕育了太仓人“放眼看世界、敢为天下先”的基因,再叠加郑和精神赋予的开拓意识和开放姿态,近年来,太仓抢抓长三角一体化发展、共建“一带一路”等机遇,成功打造了“长江外贸第一港”“融入上海第一站”“对德合作第一城”等开放名片,综合实力稳居全国百强县前十。

细数郑和精神的具象化,港口变迁最具代表性,今天的太仓港就是刘家港的延续和新生。

1992年,太仓港万吨级码头建设打下历史第一桩,吹响了太仓向海图强的号角。2020年,以太仓港为主要载体,苏州(太仓)入选港口型国家物流枢纽承载城市名单。2024年6月,太仓正式把港口发展列为“一号工程”来推动。从提出“以港强市、以市兴港”,到打造以港强市枢纽城,再到加快港产城一体化发展,太仓聚焦“前港-中区-后城”,奋力推进枢纽能级持续跃升、港产城人深度共融。

昔年的万里云帆,早已化作深蓝航迹。太仓港在新时代链接新丝路,已实现从“小江港”向“大枢纽”的华丽蜕变,集装箱吞吐量稳居中国大陆第8位、全球第20位,航线覆盖全球100多个港口,遍布全国28个省份的4000多家外贸企业于此走货。

据史料记载,郑和船队运往海外的物资种类繁多,如茶叶、苎丝、色绢、瓷器、铁器、铜器等。今天,太仓港在做强集装箱、木材、钢材等传统货种基础上,瞄准风能、新能源汽车、锂电池储能柜等新兴产业,争做“新能源商品出海第一港”。今年前5月,累计出口汽车29.91万辆,同比增长43.43%;出口“新三样”产品超360亿元,同比增长约1.4倍,覆盖105个国家和地区。

伴随着港口“重归巅峰”,太仓的临港产业也蓬勃发展。截至2024年底,港区拥有各类工业企业约3000家,集聚世界500强企业30多家、央企项目40余个,规上工业产值、物贸主营收入均超1000亿元。坚持临港先进制造业与沿江现代服务业“双轮驱动”,港区正在向“双两千亿”的新高峰奋力攀登。

和合共生

当庞大船队的风帆扬起时,郑和或许不会想到,这段航程会在人类文明史上写下最温柔的注脚——人类文明的大海,从来不是弱肉强食的战场,而是文明互鉴的舞台。

每次下西洋,郑和船队不仅携带大量中国物产而去,也满载西洋物产而归,丰富了明代百姓的物质文化生活。

时至今日,这种“和合共生”的郑和精神从未褪色,反而更加璀璨夺目。

在太仓,外资企业的纷至沓来、内外资企业的共生共荣以及外籍人士工作生活的高度便利化,都是对和合共生的生动阐释。

目前,太仓已与全球180多个国家和地区建立了经贸往来,共有超1800家外资企业落户,外企创造了全市50%的工业产值、60%的进出口额以及为数众多的就业岗位。特别是,太仓累计落户德企超560家,成为德企对华投资最密集、发展最好的城市之一。

在太仓“德企之乡”的城市名片之下,紧接着便是“太仓制造 德国品质”的产业名片。全市800多家本土企业和科研机构与德企开展了产业配套和研发创新、人才共育、资本联合等多种形式的合作,彼此交融、共同成长。通过和德企的配套合作或技术吸收,涌现了瑞高新材料等一大批优质的本土先进制造业企业。

此外,太仓连续17年在德国举办“太仓日”活动,连续19年举办太仓“啤酒节”,定期举办“中德友谊杯”足球赛、马拉松、乒乓球赛等文体交流活动,成立外籍人士服务中心,并建设了一批具有德国风情的商业街区和生活配套设施,为德国友人创造了“他乡即故乡”的城市印象。

620年纵然漫漫,郑和精神却不曾远去。站在新的历史潮头,太仓这座沿江临沪近海之城,正努力让古老的航海史诗,在新时代的壮阔波澜中永远闪耀、生生不息。

郑和航海知多少

公元1405年(明永乐三年)7月11日,郑和第一次出使西洋。船队从太仓刘家港出发,经福建沿海,浩浩荡荡,扬帆南下,每到一个国家,都表达了友好交往的心愿,受到各国热情接待。这次航海直到第三年9月才回国。此后郑和屡次航海,用28年时间,七次下西洋,先后到达亚洲、非洲30多个国家。为纪念郑和下西洋,国务院将每年的7月11日定为“中国航海日”。

据《明史·郑和传》等文献记载,郑和船队中的大型宝船,船上9桅可挂12张帆,其规制为长四十四丈四尺,阔一十八丈。以一尺合31.1厘米算的话,其长度为惊人的138米。地处南京的明代宝船厂是郑和宝船的“出生地”,至今遗址尚存。宝船厂专为郑和下西洋而建造,在长江边自南向北依次平行分布着7条造船船坞,可同时建造各类大小船只。宝船采用水密隔舱技术,通过多道厚实的舱壁将船体分隔成独立舱室,极大提升了船舶的抗沉性,其成熟应用领先西方数百年。总之,郑和宝船及其庞大船队的建造与远航,是明代永乐盛世国家综合实力的集中体现。

太仓的刘家港独具衔接江海的地理优势,西由娄江与富庶的太湖流域连成一片,北接长江与广袤的长江流域相交通,是江南地区的出海要津。刘家港地处东部海岸的中心位置,向北与密州、登州、直沽诸港埠,南与泉州、广州、庆元诸港的联系十分方便。发达的水路交通,正是郑和船队下西洋时选择太仓作为起锚地的重要原因。

郑和船队将太仓当成了对外贸易的主要基地,众多精美的瓷器、丝绸、金银器皿和其他中国特产在太仓汇集装船,并通过郑和的船队漂洋过海。同时,郑和船队也换回亚非各国的许多特产,如胡椒、象牙、宝石、香料等,有力推动了中外文化交流。

共话郑和

时平

●上海郑和研究中心主任

秉持“和平共享”的理念经略海洋

上海郑和研究中心主任时平,是(中国)郑和研究会首席专家,对郑和有深入的研究。在他看来,郑和下西洋代表了明初经营海洋辉煌时代,称得上秦一统后中国人经略海洋最为进取的伟大实践。

郑和下西洋规模庞大,交往及影响范围广泛,把明朝的天下主张和许多先进的文化传播到了沿线各国,推动了中外之间的大规模交流和当地社会进步,尤其对东南亚社会发展的影响更大。同时,郑和船队打击马六甲海峡等沿线海盗势力,有效维护了海上航道安全,帮助形成了海上丝绸之路的繁盛景象。

“郑和下西洋体现了中国人的经略思想,从政治、经济、军事、文化、宗教等多个方面进行外交,规模较前朝更大,各类保障也更加完善。”时平介绍,“今天的‘一带一路’、海洋命运共同体等,都是对中国文化及传统海洋文化的一种传承、再造与创新。郑和下西洋为我们积累了丰富的历史经验,而我们要在此基础上,更好发挥郑和文化价值,坚持中国经略海洋的现代性理念——和平共享。”

王志高

●江苏郑和研究会专家

在新时代开拓创新、敢为人先

江苏郑和研究会专家王志高,是南京师范大学文物与博物馆学系主任、博士生导师,曾长期主持南京地区田野考古工作,并策划、领导明代都知监太监洪保墓等重大考古发掘项目。

洪保与郑和是同乡,两人年龄相仿,一生命运轨迹也极为相似。作为郑和下西洋使团的主要领导成员,他见证了海上丝绸之路的辉煌,其墓志中也详细记载了奉使参与郑和下西洋的经历。“郑和宝船厂在南京,出发的港口是太仓刘家港。这里不仅是出海港,也是航行回国以后举行封舱仪式的归港。可以说,纵观郑和下西洋的历史,太仓占据了极其重要的地位。”王志高表示。

620年前的刘家港就已具备东南亚、南亚、西亚、东非等航线,涵盖了东方海上丝绸之路和西方海上丝绸之路的广大地域范围。“在太仓博物馆,收藏了许多从樊村泾遗址出土的瓷器。再结合各类史料,可以得出郑和七下西洋,皆从太仓出发的结论。”作为一名考古工作者,王志高在主持发掘各大项目的过程中,对郑和精神有了更加深入的理解和感悟,“郑和是一个时代的印记,他的精神值得学习,也激励着我们在新时代开拓创新、敢为人先。”

邢少兰

●当代娄东画坛代表人物

以画笔绘就“六国码头”的繁荣盛景

邢少兰是当代娄东画坛代表人物,1985年至2015年的30年间,他共创作了8幅《六国码头通商图》,生动再现了元末至明清期间太仓浏河商贾云集、桅樯如林的繁荣盛景。

1985年,邢少兰应邀创作一幅纪念郑和下西洋580周年的作品,来再现明朝时期刘家港“六国码头”景象。此后,他多次重绘此图:2000年,为表达对新世纪来临的喜悦心情,邢少兰重画了《六国码头通商图》;2001年,邢少兰画了第三幅《六国码头通商图》,入选并收藏于中国美协主办的画展;2005年是郑和下西洋600周年,他第四次重绘此图,这一版视觉上更疏密有致、结构上更点面结合,还被印在邮政信封上,印刷量超60万件。

从浏河到太仓,从太仓到全国,邢少兰的国画作品声名鹊起。被誉为“江南清明上河图”的《六国码头通商图》是邢少兰献给家乡父老的珍贵礼物。“太仓是古代‘海上丝绸之路’的重要港口,吴文化、江海文化、娄东文化交融共生,这为我们的艺术创作提供了丰富的滋养。”邢少兰说,希望以笔传情,让郑和精神跨越时空、直抵人心,希望通过艺术作品参与国际交流,让郑和文化在传承与创新中不断升华。

夏瑞馥

●郑和船员后裔

带着孩子回到“故乡”太仓

夏瑞馥来自东非肯尼亚帕泰岛西尤村,是郑和船员的后裔。今年6月,她作为郑和文化传播大使回到“故乡”太仓,参与纪念郑和下西洋620周年系列活动。此时距离她首次回到中国已过去20年。

“20年前,我还是个孩子,20年后的今天,我带上3岁的孩子一起回乡。”夏瑞馥告诉记者,西尤村一直流传着祖先是郑和下西洋船队水手的说法,村民们坚信自己是中国人的后裔。高中时,她从图书馆得知这并非传说,而是真实历史,自己正是郑和船队船员的后裔。

2005年,在中国驻肯尼亚大使馆的帮助下,夏瑞馥到南京中医药大学学习,先后获中医临床医学学士学位和中西医结合儿科硕士学位;2012年毕业后,到华中科技大学同济医学院深造;2018年,获得妇产科博士学位后,她返回肯尼亚开了一家诊所。近几年,她频繁往返于肯尼亚和中国之间,努力传播郑和文化与中医药知识。在她的推动下,已有数名肯尼亚留学生来中国读书并工作,“希望我的孩子尽早接触中国文化,学习先辈勇于探索、开拓创新、睦邻友好的航海家精神。也希望有更多中国学生赴肯留学,让两国之间形成更深度的交流。”夏瑞馥表示。

■策划:倪明德 奚海燕

■统筹:邢智丰 顾怡

■记者:王俊 宋沐恩 闫俊锋 王啸臣

■美编:顾建峰 刘嘉瑶

■编辑:邱文轩

■校对:刘晓凤