□本报记者 杨丹萍/文 见习记者 谢海涛/图

一座博物馆就是一部今世的史书。信步在太仓博物馆,无异于一场穿越时空的旅行。生机勃发的5月,我们迎来了第46个国际博物馆日。今年的活动主题为“博物馆的力量”,博物馆不再只是一本历史书,它更像一个让参观者实现穿越的“时光机器”,带领大家感受历代文化遗存中的力量。

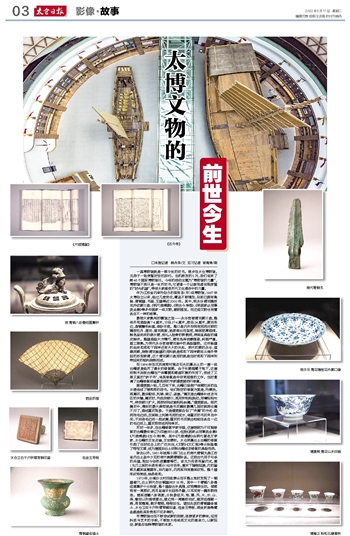

作为江苏省内率先创办的首批县(市)级博物馆,1987年太博创立以来,经过几度变迁,藏品不断增加,目前已拥有陶瓷、青铜器、书画、玉器等近2000件。其中,明永乐青花缠枝花卉纹菱口盘、《明尺牍清裁》、《明古今考卷》、《明居家必用事类全集》等多件国家一级文物,堪称国宝。而这些文物也有着各自不一样的故事。

最被大家熟知的镇馆之宝——永乐官窑青花菱口盘,整体外观造型高7.4厘米,口径37.4厘米,底径24厘米,菱花形边,盘壁瓣形斜直,细砂平底。整口盘内外均饰有两两对称的缠枝牡丹、莲花、菊花图案,胎质细白而坚密,釉面肥厚滋润,釉色呈淡淡的湖水青,有沁入胎骨的铁锈斑,表面呈典型的橘皮釉状。整器造型大方精巧,青花色泽恬静雅致,构图严谨,画工娴熟,为明代永乐官窑青花瓷中的典型器物。这件瓷器的由来和郑和下西洋还有大大的关系。明代初期的永乐、宣德两朝,烧制青花瓷器的用料就是郑和下西洋期间从海外带回的苏泥勃青,这个青花菱口盘用的就是当时郑和下西洋所带回来的钴料烧制而成。

而1984年在双凤南转村施贞石夫妇墓出土的一套一级古籍更是经历了漫长的修复期。由于长期埋藏于地下,这套纸制木刻版古籍在尸体霉菌和潮湿环境的作用下,变成了又黑又臭的“饼子书”,将其修复是件非常艰难的工作。当时邀请了古籍修复领域最资深的专家潘美娣进行修复。

据潘美娣介绍,几百年下来,古籍已经被尸体腐烂后的血水浸泡成了硬邦邦的砖书。他们制定的修复方案是,先清洗,再揭页,最后配纸、托裱、装订、函套。“揭页是古籍修补成功与否的关键,揭页时,先找突破口,再用针轻轻挑动,用嘴轻轻吹气,待突破口扩大,再按纸张纹路轻轻斜揭。”潘美娣说。那次揭页中,遇到的最大麻烦就是书页揭到最薄几层时就再也揭不开了,造成重页现象。于是潘美娣自创了“夹揭”的方式:取两张毛边纸,反面刷上托裱书用的浆水,将重页的书页夹在中间,干后连毛边纸一起试揭,重页的书页就会粘贴在各自一边的毛边纸上,重页即变成两张单页。

历时一年多,在古籍修复专家手里,这套被称为不可能修复的古籍最终装订为四套共50册,包括《居家必用事类全集》《尺牍清裁》《古今考》等。其中《尺牍清裁》由明代著名文学家、太仓籍的王世贞编,王世懋校。太仓明墓出土古籍的修复引起了当时社会上的广泛关注,《文物》《文汇报》等分别登载了特写文章,成为建国后出土纸制古籍成功修复的典型范例。

除此以外,1961年城厢小西门出土的商代青铜戈是江苏省内出土品中少见的商代晚期青铜珍品。这把古代用于勾杀的兵器,现如今依然透露着锋芒。该戈为舌条形銎内式,援(戈刃上面的长条形部分)似牛舌形,援末下端稍延展,内的銎部孔截面呈椭圆形,后内扁平,内两面均有兽面纹饰。整个器形纹饰简洁,线条柔和。

1973年,沙溪沙北村四组群众在平整土地时发现了一铜器窖穴,出土明代仿古铜器共计16件。其中一个青铜八卦兽纽盖熏炉十分别致,整个器型古朴典雅,纹饰精细生动。颈部饰有一周席纹,两耳呈扁平长回形外翻,口耳间有一藕形物相连。盖面透雕八卦图案,分别象征天、地、雷、风、火、水、山、泽,镂空以利香烟冒出,盖边饰一周缠枝花纹,盖顶纽雄踞一狮,昂首翘尾,眦牙瞪眼,栩栩如生。诸如此类的青铜鎏金渣斗、太仓卫右千户所管军铜印鉴、包金玉带板、洒金折扇等藏品都是极其珍贵和不可多得的。

市博物馆也在不断尝试新的突破,连接更多的群体,运用科技与艺术的手段,不断放大传统和文化的感染力,以新玩法、新姿态诠释博物馆的本质。