改革者 正青春|千年“古董铺子”如何强筋健骨?

小桥流水、青砖黛瓦,熙熙攘攘的古镇承载着绵延至今的悠长文脉。一座古镇就如同一座庞大的“古董铺子”,街道是摊开的古籍,建筑是立体的卷帙。一砖一瓦,都在诉说历史的故事。

随着时代变迁,越来越多的古镇身处“十字路口”。繁华褪去,千年古镇面临着如何“新生”的问题,一边是乡愁文脉的传承,一边是城市功能的更新升级,如何打造“活着的古镇”呢?

“对待古建筑、老宅子、老街区要有珍爱之心、尊崇之心。”党的十八大以来,习近平总书记在地方考察期间,曾多次走访当地的古城老街,察看历史文脉的保护与传承并作出重要指示。

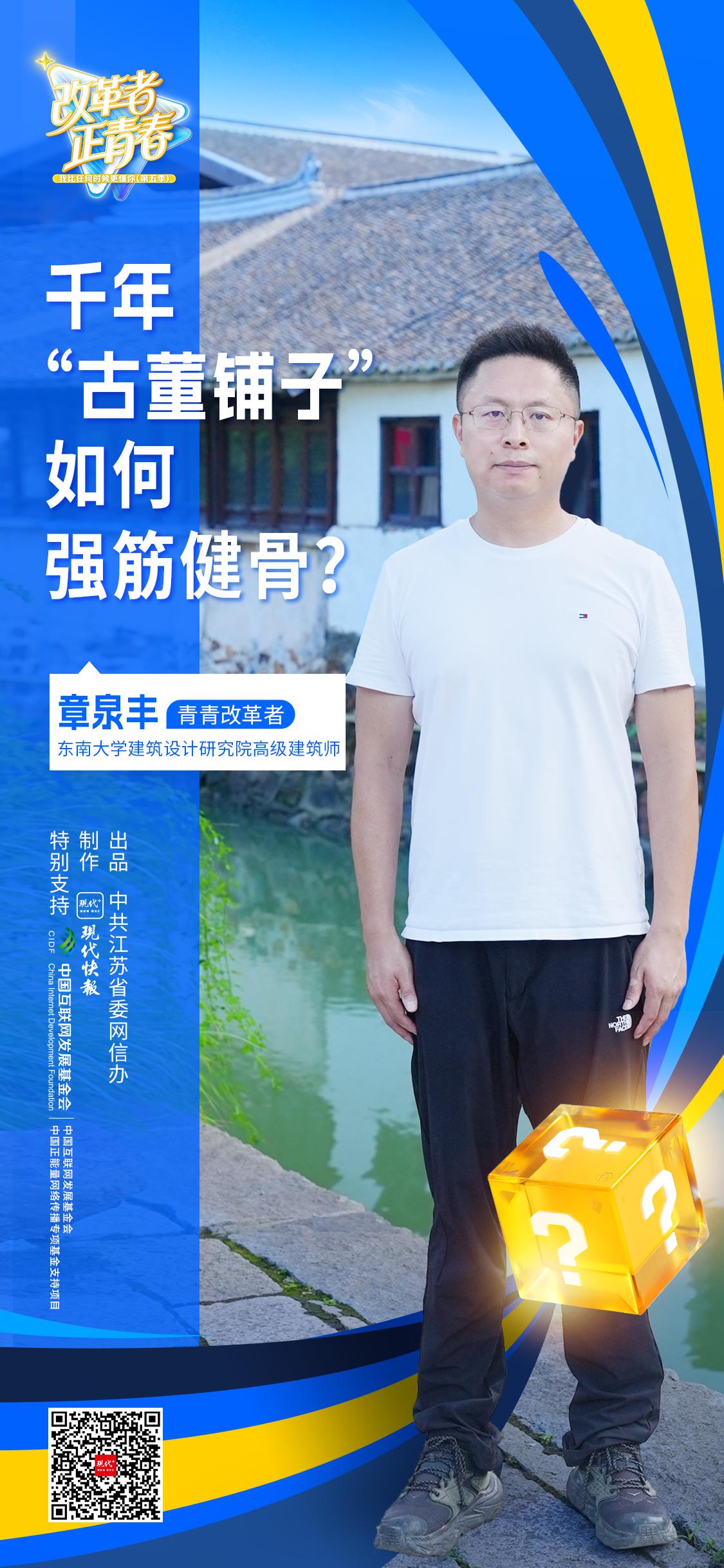

有江南水乡的小桥流水,也有相对粗犷的黄石半墙——坐落在江苏常州、无锡交界处的焦溪古镇,因水而兴,拥有独特的“南地北风”风格。虽几经变迁,古镇仍保留着江南小镇特有的纵横水网和阡陌街巷。日前,青青改革者、东南大学建筑设计研究院高级建筑师章泉丰讲述了自从2019年焦溪古镇申遗与保护利用项目启动后,团队如何为老屋“强筋健骨”,让街巷重燃烟火气,让千年古镇在新时代“活”下去的故事。

“六年前,我们第一次来的时候,这里很多老宅年久失修,年轻人出去打工,整个古镇是空心化的。”章泉丰回忆,建筑设计团队和社区营造团队寻访多位老手艺人,从营造材料到结构手法,还原了当年用黄石砌墙、以石灰拌稻草做成纸筋来勾缝的建筑方式。通过测绘采集图像资料和数据,像做“外科手术”一样,对损毁房屋进行精准复位。

古镇保护,只修复建筑是不够的,更重要的是活化古镇。

习近平总书记在江苏苏州考察时指出:“平江历史文化街区是传承弘扬中华优秀传统文化、加强社会主义精神文明建设的宝贵财富,要保护好、挖掘好、运用好,不仅要在物质形式上传承好,更要在心里传承好。”

保护好、挖掘好、运用好,遵循总书记的殷殷嘱托,章泉丰团队将焦溪古镇定位为与原住民共生共建的“社区型古镇”。

有些和历史风貌不协调的房屋,要改变外立面材料和色彩,甚至做局部拆除;有的因为要恢复河道,需要对后来建造的一些房屋进行动迁。团队通过和居民一遍遍开会讨论,让每一位焦溪人都可以为焦溪的发展献计献策。在修缮过程中,既要保护历史风貌的“原真性”,也要解决居民生活的实际困难,还会在设计中融入社区功能,比如增加社区活动中心、社区广场等。

如今,焦溪古镇的姚记豆腐坊历经百年传承,如今已是第7代,古镇保护与开发为豆腐坊带来新的客流量,让这一古老技艺得以走出深巷;90后返乡创业青年在社区营造团队的帮助下,将传统茶馆与现代咖啡文化相融合,在家乡找到了自己向往的生活……截至目前,焦溪古镇已完成14处历史院落修缮、4条历史街巷风貌提升,实施了3条历史河道的疏浚工程,并实施了雨污分流、消防提升及综合市政管线改造等工程。

对于像焦溪这样的古镇,“更新”的内涵更加丰富,不仅保护“形貌”,更要存留“记忆”。过去的几年间,焦溪古镇保护团队采访了300多位居民,整理出一部约25万字的焦溪口述历史。根据《焦溪历史文化名村保护规划(2025—2035年)》,2026年前将继续推进其他历史院落、遗产要素与历史风貌的修缮与提升,计划2028年与其他江南水乡古镇一起接受联合国科教文组织世界遗产评估专家现场评估。

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,坚持城市内涵式发展,大力实施城市更新。

做有温度的城市更新,焦溪为古镇的修复更新“打了样”,真正做到了“让城市留下记忆,让人们记住乡愁”。如今,越来越多的古镇深入挖掘文化特色,传承文化基因,既守住“家底”、又走出新路,让古镇在现代化浪潮中焕发新韵。

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,凝聚强国建设、民族复兴的磅礴力量,由中共江苏省委网信办出品、现代快报+制作、中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金支持的“改革者 正青春”(“我比任何时候更懂你”第五季)网络主题宣传30集系列短视频通过全国22座城市30位青青改革者的沉浸式、场景化讲述,展现了各地、各行业深化改革、创新创造的生动实践,激发广大网民特别是青年网民以奋斗之姿、创新之能推进中国式现代化。