指尖塑乾坤 听障面塑师“捏”出多彩人生

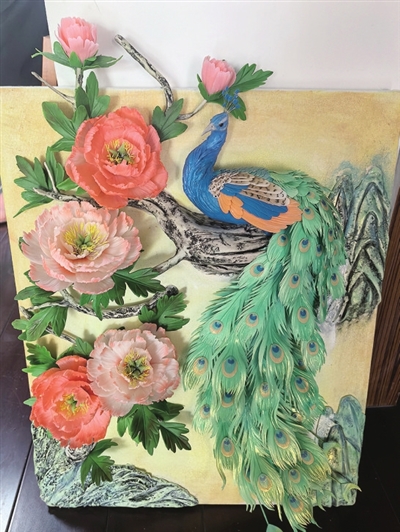

在沙溪镇一间飘着面香的工作室里,听力三级残疾的高级面塑师周琴正用竹刀雕琢着昆曲《牡丹亭》人物的水袖。从早期简单的卡通手办,到如今细腻传神的古风人物、立体孔雀浮雕,这位面塑师用十多年的时间,在无声世界里完成了非遗技艺从传承到创新的蜕变。

日前,记者前往采访时,42岁的周琴正专注地捏塑着手中的面团,手指翻飞间,人物的水袖已经起了层层叠浪。她的工作台前,面塑孔雀的蓝羽泛着珠光。

故事要从2008年的秋天说起。市集上,周琴第一次见到面塑摊位,看着面团在匠人手中变成活灵活现的孙悟空,她突然意识到,这份“捏泥巴”的手艺,或许能为自己打开一扇窗。

“一开始捏啥都不像。”她笑着摇头,桌上的《寿比南山》摆件显示出早期笨拙的痕迹——寿星的衣纹僵直,祥云纹路模糊。没有系统学过美术,她就从临摹卡通形象开始,用边角料练习搓、揉、捏、压,案头堆着上百个失败品——歪嘴的小熊、扁塌的花朵,却让她渐渐摸透了面团的“脾气”。

2022年,在创作面塑作品《孔雀》时,周琴遇到了瓶颈。传统面塑的平面牡丹总显呆板,她趴在园林花窗前观察了三天,最终运用浮雕技法让花瓣“长”出了立体感。那只70厘米高的孔雀,尾羽上300多片鳞羽全用细齿刀刻出纹路,眼部嵌入金粉,在阳光下光芒闪耀。这件作品后来获得苏州市社区型残疾人文体活动兴趣团队(小组)展评一等奖。

“做人物最难的地方是脸部特写、眼神、表情,还有衣服上的花纹。我没学过美术,这些对我来说很难,但是我还是希望能够精益求精,以后也会继续进修。”周琴坦言创作的艰辛与自己的追求。

这份“求精”的执念,让周琴把自己关在工作室,对着镜子捏五官。她反复观摩戏曲影像,从《牡丹亭》剧照里抠杜丽娘的眉形,在《长生殿》录像中数杨贵妃裙裾的层数。有时候,仅仅一双眼睛,她就要磨上百次。

如今,周琴努力把这门非遗技艺传承下去。在市特殊教育学校的课堂上,她手把手教听障孩子捏“仿真多肉”。“我希望结合我们的本土文化,做一些对文旅发展和特殊教育有帮助的艺术品。”对于未来,周琴充满期待。

周琴用双手证明,身体的残缺挡不住对艺术的热爱。今后,她将继续在面塑的路上探索,用作品传递残疾人自强不息的力量。(记者 杨丹萍 文/图)

新闻中心

更多- 培育“村字头”IP破译乡村流量密码

- 公司生产的一类、二类医疗耗材30多种,其中,医用重组胶原蛋白敷料、硅酮疤痕凝胶等产品赢得消费者青睐 圣惠医疗驰骋“医”+“美”赛道

- 徐华东调研港区经济社会发展情况 当好港产城融合发展先行示范区

- 我市干部群众集中收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会 从伟大胜利中汲取奋进力量

- 徐华东走访调研外资企业 推动开放型经济高质量发展

- 市委常委会召开会议 学习贯彻习近平总书记近期系列重要讲话重要指示精神

- 我市在具身智能产业细分赛道发力深耕 探索打造机器人“灵巧手”

- 港区经济增长动能澎湃 1~7月全社会固定资产投资同比增长36.5%,37个重点项目加快建设