从教70年!93岁的她是无数老师的偶像

从教70年,开设近2000节公开课,培养了三代特级教师,写下400多万字的论文专著。93岁的于漪是无数中国教师心中的偶像。3年前,她获得“人民教育家”国家荣誉称号。

近日,《面对面》专访上海市杨浦高级中学名誉校长、人民教育家于漪,讲述七十年从教经验和心得。

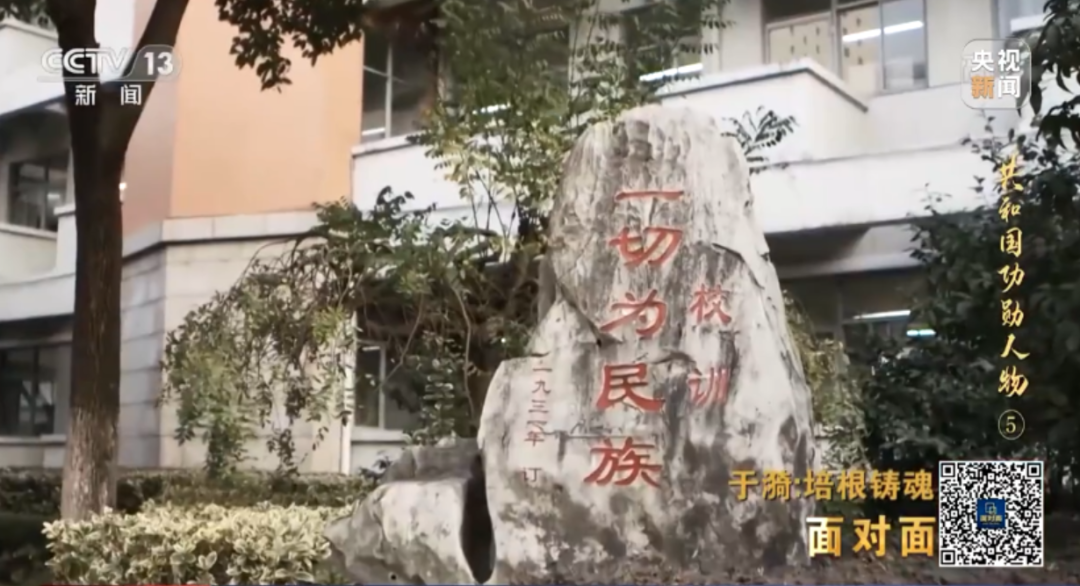

“一切为民族”

中学老师的教导让她终生难忘

于漪出生在江苏镇江。1937年,日本侵略者长驱直入,她就读的小学被迫解散。最后一节音乐课上,老师教孩子们唱起《苏武牧羊》。于漪回忆,“老师教一句我们唱一句,教着教着老师就流泪了,这让我们好像一下懂事了。”

经历了逃难之后,于漪辗转考到镇江中学,这所学校的校训是“一切为民族”。在这里,语文老师教授《陈情表》中“茕茕孑立”一词时,给她留下终生难忘的记忆。

于漪:他说注意这个词读“茕”,下面不是一撇,是一竖,笔直。他在黑板上写了一个大字“茕”,说记得再穷脊梁骨要硬,他教的是字形字音,给我们撒播的是做人道理。

“一切为民族”的校训融入了于漪的血液。“很多人问我,为什么一辈子要做基础教育? 我自己深受优质基础教育的培养,要把这些传承下来,发展创新。”

她给自己立下规矩

“不抄教学参考书”

于漪18岁那年,考入复旦大学教育系。1951年大学毕业后,于漪成为上海第二师范学校(上海市杨浦高级中学前身)的一名历史老师。8年后,因工作需要,她转教语文。于漪每晚9点以前工作,9点以后学习,两三年下来,把中学语文教师该具备的语法、修辞、逻辑知识、文史哲知识,该了解的中外名家名著过了一遍。 她给自己立下规矩:不抄教学参考书,不吃别人嚼过的馍。

△于漪和学生们在一起

在她看来,课要上到学生心中,一定要全身心投入,“用生命歌唱,以生命来认识生命,以一棵树来撼动另外一棵树。你只有自己真正修为做人,你的言行才会给学生以感染。”

在于漪的教育生涯中,她带过许多“乱班乱年级”,也重点关注过家长搞不定的孩子。于漪说,教师的第一本领是要看出孩子身上的优点。因为把尊重孩子、爱孩子作为自己的信条,于漪总能找到让孩子爱上语文、爱上学习的方法。 于漪:有个孩子特别皮,打架、逃课、欺负同学。他喜欢装半导体,我就买半导体弄到家里来帮他装。对他就像我的孩子一样,跟我一起上班再回来。那个时候大家经济都比较紧张,有点好吃的,买荤菜都要给他吃。

担任校长培养大批人才

退休后仍然坚持工作

1978年,工作突出的于漪被评为全国首批特级教师。20世纪80年代中期,于漪被任命为上海市第二师范学校校长。她重视学生的劳动教育,培养孩子们的劳动习惯和自我管理能力,为上海的基础教育培养了大批人才。

20世纪90年代初,于漪提出“工具性与人文性的统一是语文学科的基本特点”,这个观点被21世纪语文课程改革的课程标准所采用。

既为学生之师,也做教师之师。于漪的很多学生,毕业后也成为了人民教师。她勉励青年教师,要成为新时代的“大先生”。“大就是人,人是顶天的,一横就是生了两个翅膀,拥抱祖国、拥抱民族、拥抱世界,大先生就是要有这种情怀。”

在高负荷工作的几十年里,胃溃疡、肝炎、心脏病都曾“光顾”过于漪,但她始终站在基础教育的第一线。退休后,她逐字逐句审阅了从小学到高中12个年级的上海语文教材和教参。

现在,已经93岁高龄的于漪每天还会坐在小桌前,写下对中国教育的看法和建议。她说,“ 把学生培养出来,就是老师的生命价值。 老师不仅要有技能技巧,还要有宽广的胸怀,要有 大爱,责任大如天。”

▌本文来源:央视新闻微信公众号(ID:cctvnewscenter)综合《面对面》、中央广电总台中国之声《先生》

制片人丨刘斌

记者丨王宁

策划丨黄瑛 编导丨沈公孚

责编丨王枫 编辑丨张宏飞

摄像丨杨帆 刘洪波

微信编辑 | 高丹丹

新闻中心

更多- 汪香元专题调研美妆港湾建设工作 打造全省美妆产业新高地

- 如何实现生态保护与经济发展互融共进?太仓在全省创新实践 首笔生态补偿付款保函生效

- 拓展就业场景做好关爱服务 努力让广大残疾人更加有感 苏州市领导走访调研残疾人工作

- 各汽配企业抢抓新能源汽车风口,增加产品研发投入,加大智改数转力度,在产业变革的浪潮中抢占先机 双凤汽配产业“汽”势如虹

- 推动高端装备、传统制造等优势领域产业提质增效,为经济高质量发展注入强劲动能 璜泾打造智能制造新标杆

- 中央社会工作部副部长蔡丽新一行来太调研 推动新时代社会工作高质量发展

- 加速构建“买全球、卖全球”跨境生态圈;一季度实现跨境电商交易额近9000万元 城厢发力跨境电商“黄金赛道”

- 市委常委会召开会议 学习贯彻习近平总书记近期系列重要讲话重要指示精神,研究部署近期重点工作