笔墨绘红楼 丹青续经典 周建刚用120幅画作诠释红楼精髓

曹雪芹的笔墨故事遇见周建刚的丹青,一场跨越时空的艺术对话就此展开。

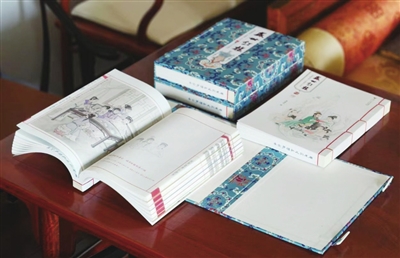

今年,我市画家周建刚历时5年创作的《盛世红楼:周建刚画〈红楼梦〉全本》正式出版。120幅画作对应原著120回章节,融合文学意境与绘画语言,再现红楼精髓。近期,部分作品在浙江大学展出。

在周建刚的工作室,记者看到了这本画册,通过人物的相貌、身形、服饰,很容易就能对应上书中的人物和情节。“每一回中同一人物的‘开脸’不一样。”周建刚告诉记者,他没有用统一的脸部底稿复制,每一回都是独立的作品,串联起来又是一部完整连贯的连环故事,这样既保证了单幅作品的独立性,又维护了整体风格的统一性。

周建刚与绘画的缘分,似乎早已注定。他告诉记者:“小时候我住在南郊,父亲是老裁缝,他做衣服前要先用划粉画一张图。这潜移默化地培养了我对线条的敏感,我也拿着划粉在墙壁上、水泥地上画画。上学后,看到连环画中的人物、草木、建筑用简单线条就能勾勒成型,于是就照着画,好像这件事我天生就会。”

随着年龄增长,周建刚的绘画之路愈发坚定,但他也曾面临艺术追求与现实生存的抉择。三十多岁时,他决定将重心从工作转移到艺术创作。“那时,我毅然换掉了原来在昆山建筑设计院工作时的手机号码,潜心创作。”这一决定让周建刚失去了绘图相关的收入,却开启了他艺术生涯的新篇章。

当周建刚接触到宋元古画时,他豁然开朗,这种以线条概括物体形态外轮廓的表现方式,是一种高度凝练的抽象表达,也成为他日后艺术创作的核心风格。后来,周建刚独创“写意性概括造型”风格,在兼工带写的笔触间构建起大观园的意境,让游走于绢素之上的金陵十二钗,既有工笔的纤毫毕现,又有写意的空灵缥缈。

周建刚在创作中自然融入了本土文化元素,苏式园林的建筑美学,以及娄东画派的艺术精髓,都在他的笔端得以体现。如今,周建刚不仅潜心创作,也开始培养学生,其中不少学生是太仓本地人。“太仓自古出画家,我爷爷告诉过我,唐伯虎的老师周臣就是我们家的老祖宗。”周建刚说。

《盛世红楼》是周建刚艺术生涯的重要里程碑,但绝非终点。从早年的《一意古行——中国古画之继承和复兴》到如今的《盛世红楼》,他始终在探索中国画的继承与复兴之路。“学古不泥、师古而化、承古开新、古为今用”,这16个字概括了周建刚的艺术理念。在他的笔下,传统元素与现代审美相融合,人物、建筑、器物等关键元素,共同诠释着传统文化的继承与创新。(记者 陆媛 文/图)