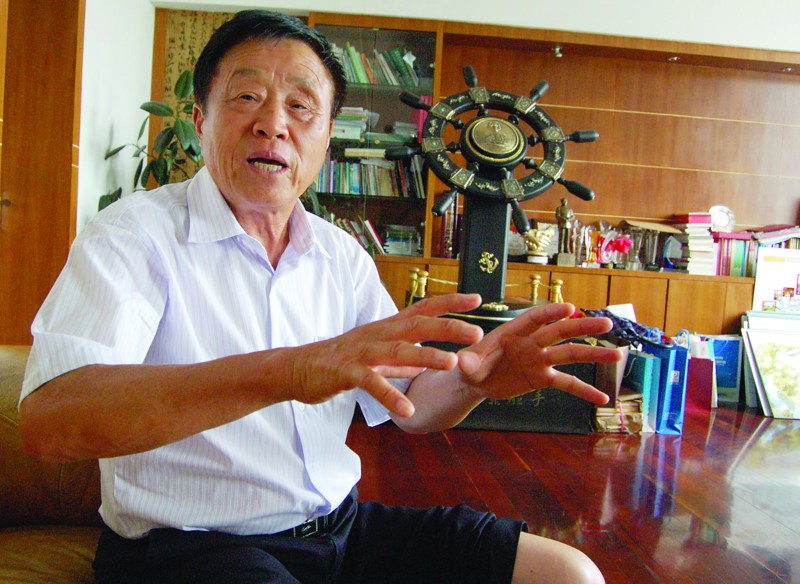

常德盛近照。 □记者商中尧摄

2000年,常德盛和种田大户在秧池里了解秧苗生长情况。 □唐渭清 摄

本报2010年6月25日头版头条报道《“当一天村书记,就要为百姓铺一天幸福路”》

□苏报驻常熟首席记者 商中尧

【人物名片】

常德盛,1944年7月生,常熟市支塘镇蒋巷村党委书记,江苏常盛集团董事长,中共十六大、十八大代表,曾获得“五十位新中国成立60周年感动江苏人物”、全国劳动模范、全国优秀共产党员、全国诚实守信道德模范等荣誉。

走出蒋巷村江南民俗馆的“时光隧道”,走进现实中繁花似锦的蒋巷村,令人感觉是在“穿越”。

“时光隧道”墙上的图片显示:40多年前的蒋巷村是常熟经济最薄弱的一个偏僻村庄,村民温饱都成问题,住的是茅草泥坯房。如今,漫步绿荫掩盖下的蒋巷居民新村,家家住的是粉墙红瓦别墅。2012年,蒋巷村经济总产值14.2亿元,人均国内生产总值超过3万美元,村民人均收入超过2.9万元。

在村党委书记常德盛看来,改革开放这30多年,他圆了三个梦:第一个梦想,就是要让村民们都能吃饱肚子;第二个梦想,蒋巷村要率先实现小康;第三个梦想,就是打造出一个和谐的蒋巷村。

他哭了,是因为——

一个急于求成的失误

招来200万元债务

上世纪80年代初,在“离土不离乡,进厂不进城”的“碧溪之路”带领下,乡镇企业在常熟已呈燎原之势。当年,蒋巷村在常德盛的带领下已经是水稻、三麦亩产超吨粮的农业先进村。

此时,看到周边亿元企业、亿元村如雨后春笋般涌现,抓农业抓了十几年的常德盛有些坐不住了。虽然搞工业是个“门外汉”,但常德盛认准了党的改革开放政策,迅速转变观念,调整发展思路,开始走上了以工养农之路。但一个急于求成的失误招来200万元的债务。200多万元,相当于蒋巷村当时全村前几十年的劳动成果。遭此打击,常德盛哭了!

阵痛之后,倔强的常德盛走上了他的“工业旺家”之路。从上马彩钢复合板项目,自任轻质建材厂厂长开始,他带领村民们发扬“四千四万”精神,既当“指挥员”,又当“推销员”。终于,市场的大门一点点地开启了。

不久,邓小平南方谈话发表。“发展就是硬道理。”蒋巷村迎来了工业经济发展的春天。常德盛从轻质建材厂起步,稳扎稳打,发展到江苏常盛集团公司,村级经济实现了跨越式发展。

常德盛清醒地认识到,人才是企业的实力之源、创业之本和发展之魂,注重引进人才、培养人才、重用人才、爱护人才,走产学研联合之路,产品质量大大提高,企业效益连年上涨。到2001年,江苏常盛集团公司已是国家级企业集团,而当年的工业销售额已经突破2.5亿元。

他笑了,是因为——

看到蒋巷村发展了

村民过上幸福生活

常德盛40多年如一日,把一个贫穷落后的蒋巷村建设成为“全国文明村”。

常德盛是个把别人的幸福当做自己的幸福的人。他对村民有着特殊的感情。全村186户,他都知道每家的经历、经济状况和衣食住行; 全村760多口人,他一一喊得出名字,还晓得他们的人品和特长。

在村里,常德盛时时处处关心着大伙的疾苦,千方百计为他们创造幸福。村民们要求解决的事,只要反映的情况真实,提出的要求合情合理,他都尽心尽力帮助解决; 村民们没有求他的事情,只要是客观存在的事实,他也会设身处地为村民着想。

村级经济发展了,常德盛第一个想到的就是改善村民们的居住条件。1982年,村里组织盖房,让村民省了不少心、不少钱。1999年,村里开始给村民们造别墅。依靠日益壮大的工业经济“以工哺农”,常德盛掷地有声:每家只掏12.8万元,其余村里贴。到2004年第二期别墅交付,整整5年,常德盛几乎每天泡在工地上。

蒋巷村的学校像花园,工厂像公园,村前宅后像果园,全村像个天然大公园。走进蒋巷村,良田成方,绿树成荫,远处是掩隐在树丛中的成排别墅,田园风光和现代文明被调和成一幅美丽的图画。近年来,蒋巷村积极开发的“田园风光游”、“休闲生态游”、“民俗风情游”等项目,每年吸引游客10万多人次,旅游收入近千万元,成为“全国农业旅游示范点”,实现了经济效益、生态效益和社会效益的互动共赢。村净资产有1.8亿元,2012年村集体收入达到了1800万元。

生活富了,环境美了,但常德盛不满足,在他的理想中,蒋巷村还应是管理民主的文明村。在常德盛倡议和推行下,村里每有重大事项,首先征求村民意见。蒋巷村实行党务公开、村务公开、厂务公开、财务公开,落实村民对村级重大事务的知情权、参与权和监督权。

统计显示,转制时常德盛该拿的1000万股份他一分没要,这些股份在今天至少价值3000多万元。该得的销售提成即使以1%计,多年累计也已达数千万元,他也分文没取。还有镇里给他的绩效奖金等,基本上也只拿个零头。折算起来,从1993年至今,常德盛让掉的资产达上亿元。

看到蒋巷村今天的发展和村民的幸福,常德盛笑了。他很“富”,得到的是百姓的真心和拥护、敬爱。他还是那么忙碌,又带着村民们沿着“农业起家、工业发家、旅游旺家”的创新发展思路,朝着实现“绿色蒋巷、优美蒋巷、整洁蒋巷、和谐蒋巷、幸福蒋巷”奋进。

“苏州日报记录着 我们发展的足迹”

每天中午看《苏州日报》,是常德盛的习惯。

《苏州日报》始终密切关注着常德盛和蒋巷村。“从上世纪90年代初开始,《苏州日报》 上就一直有我和我们蒋巷村的宣传报道。可以这么说,《苏州日报》记录着我们蒋巷村发展的足迹。只要我取得一些成绩,《苏州日报》 第二天就会有消息刊登出来。我当选党的十六大代表之后,尤其是温家宝总理来过我们蒋巷村之后,《苏州日报》对我的宣传更是特别重视,有很多次宣传我的报道都放在头版最重要的位置上,很醒目!《苏州日报》这么厚待我一个普通的老农民,我很感动!”常德盛动情地说。

常德盛说:“我给村民们订了 《苏州日报》,就是希望通过《苏州日报》把党的方针政策及时传递给每个村民,让他们一有时间就关心国家大事,让他们成为名副其实的文明村民。”

来源:苏州日报